Refleksi Awal : "Kawruh Padhuwungan" sebagai Gugusan Pengetahuan

Klenik, pesugihan, feodal dan ketinggalan zaman, mungkin itu stereotip yang muncul dalam benak kita hari ini, ketika mendengar kata “KERIS”. KERIS dimaknai sedemikian rupa setelah berabad-abad menemani perjalanan peradaban manusia Nusantara. Saya tidak menolak narasi mitis ataupun esoteri keris, namun dalam beberapa hal saya juga kurang sependapat dengan prasangka tersebut. Tapi apa mau dikata, stereotip kerap muncul ketika orang berusaha mengambil jalan pintas dengan berpikir secara intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Sebagai artefak kebudayaan, keris memang kompleks, keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari kompleks ide dan gagasan, serta aktivitas yang melatarbelakangi keberadaannya. Namun, di balik kompleksitasnya, keris tidaklah mustahil untuk dipelajari. Untuk itu, saya akan mengurai sedikit pandangan saya mengenai keris, utamanya KERIS Jawa.

|

| Keris Jawa koleksi Troppenmuseum, berasal dari abad ke-13. Sumber : Tropenmuseum - Kris Van Knaud (6046-1) (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license) |

Keris, merupakan salah satu senjata tikam tradisional Indonesia. Keris dapat dijumpai juga di berbagai wilayah di Asia Tenggara, terutama di wilayah eks Kerajaan Majapahit, seperti Malaysia, Thailand, Kamboja, dan juga Brunei.[1] Dikatakan sebagai senjata tikam oleh karena di masa-masa awal lahirnya, keris memang digunakan sebagai senjata, atau alat bela diri yang cara penggunaannya dengan jalan menghujamkan bilahnya ke tubuh musuh dalam sebuah perkelahian. Untuk itu, keris dibuat tajam di kedua sisi bilahnya, serta runcing di ujungnya.[2] Karena fungsi yang sedemikian rupa, maka keris dapat dikategorikan sebagai belati.[3] Hal ini sebagaimana Gardner yang mengungkapkan bahwa keris lebih mirip sebagai belati (dagger), dengan pegangan yang diatur pada sudut kemiringan nyaris seperti pisau, namun bentuknya mirip gagang pistol (pistol grip), yang memungkinkan pengguna untuk mendorong (menusuk).[4] Agar dapat disebut sebagai keris, sekaligus membedakannya dengan senjata tikam yang lain seperti badik, kudi, ataupun karambit, maka senjata tikam tersebut setidaknya memiliki ciri-ciri : 1) Terdiri dari dua bagian utama, yakni wilah (berikut pesi) dan ganja, yang merupakan transformasi simbol lingga dan yoni; 2) Wilah keris harus condong atau membentuk sudut tertentu (merunduk, di bawah 90°) terhadap ganja, sebagai simbol kerendahhatian; 3) Ukuran wilah keris lazimnya antara 33 – 38 cm; dan 4) Keris harus dibuat dengan teknik tempa lipat, dengan bahan logam yang minimal terdiri dari besi, baja, dan bahan pamor.[5] Ciri-ciri tersebut merupakan ciri yang pokok, dan kita masih bisa menambahkan lagi beberapa ciri semisal yang terkait dengan warangka.

Dari beberapa ciri tersebut, kita dapat melihat bahwa keris diciptakan dengan disiplin yang cukup ketat oleh sang mPu. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa mulai dari pra-pembuatan, proses pembuatan (teknik), hasil akhir (keris sebagai obyek seni), hingga pada pasca-hasil akhir semisal penambahan warangka, perawatan rutin, jamasan, dan juga etiket menggunakan keris, kesemuanya mengacu kepada pakem yang ketat. Pada pra-pembuatan, Koesni dalam “Pakem Keris” telah menguraikan tahapan “ritual” yang harus dilakukan oleh seorang mPu sebelum mencipta keris.[6] Ritual ini tentunya dapat dipahami sebagai penetapan tujuan dan gagasan melalui pengalaman spiritual, yang akan menjadi sumber energi kreatif sang mPu. Meskipun membutuhkan pengalaman empirik yang seringkali diwariskan secara turun-temurun, proses pembuatan keris yang mencakup teknik dan material juga telah diuraikan oleh S. Lumintu dalam beragam judul buku yang telah ia tulis.[7] Tak kurang dari 13 buku tentang keris yang telah ia tulis, tujuh di antaranya memiliki judul yang sama “Ilmu Keris”, namun dengan pokok bahasan yang berbeda-beda, semisal tentang dhapur keris, pamor, jenis-jenis logam material keris, tuah/daya gaib, dan lain sebagainya.

Yang menarik, S. Lumintu juga mengartikulasi kembali pengetahuan tentang keris dalam Serat Centhini menjadi sebuah buku “Ilmu Keris : Menurut Serat Centhini”.[8] Mengenai dhapur, Koesni juga menyebutkan tak kurang dari 126 dhapur keris, dan 8 jenis pamor berdasarkan sifat dan ciri-cirinya. F.L. Winter dalam “Kitab Klasik Tentang Keris” menyebutkan 51 dhapur, dan 24 pamor, kesemuanya dilengkapi dengan gambar. Adapun manuskrip Kasunanan Surakarta tentang dhapur keris yang disusun oleh KGPH Hadiwidjojo di sekitar tahun 1920, menyebutkan sedikitnya 180 dhapur, mulai dari keris lurus hingga keris ber-luk 29. Mengenai tangguh, meskipun sedikit intuitif, Mas Ngabehi Wirosoekadga telah membabarnya dalam “Serat Panangguhing Duwung”, mulai dari tangguh Pajajaran hingga tangguh Surakarta.[9] Di samping itu, ada pula Suranto Atmosaputra dengan anggitannya “Ular-ular Panangguhing Duwung”, dan belakangan “Menangguh Pusaka” oleh Sumar Purnomo. Tidak hanya perkara pembuatan keris, dhapur, pamor, dan juga tangguh, cara merawat keris juga tertuang dalam “Petunjuk Praktis Merawat Keris”, ditulis oleh Ki Dwidjosaputro, dan diterjemahkan oleh Bambang Harsrinuksmo ke dalam bahasa Indonesia. Sejauh pengamatan saya yang masih dalam tahap memulai dalam mencintai keris, lebih dari 30 sumber literer primer tentang keris yang beredar di tengah-tengah kita, yang mustahil dapat disebutkan semuanya di sini.[10] Dari kesemuanya itu, sebagian besar diawali dengan pemaparan mengenai struktur keris (bagian, unsur-unsur, dan/atau ricikan), dan ditutup dengan pemaparan etiket menggunakan keris.

Hal ini menjadi menarik ketika kita melihat bagaimana pengetahuan dan pandangan tentang dunia yang dalam kebudayaan Jawa lazimnya didistribusikan melalui tradisi lisan dari generasi ke generasi, semenjak memasuki abad 18-19 mulai menujukkan tradisi tulis yang cukup intens. Buku-buku tersebut, memuat pengetahuan yang kompleks dan sistematis. Hal ini setidaknya menunjukkan, bahwa orang Jawa, tidak hanya merasakan dirinya berada dalam tahapan mitis, terkepung oleh kekuatan-kekuatan gaib di sekitarnya, namun secara bebas juga berkehendak mengetahui dan meneliti segala hal. Sehingga menjadi kurang relevan jika hari ini keris disikapi hanya sebagai senjata tradisional, atau benda bertuah belaka. Lebih dari itu, ia merupakan sebuah gugusan pengetahuan tersendiri yang kompleks, atau yang sering disebut sebagai Kawruh Padhuwungan. Hendaknya anasir demikian tidak mejadikan kita mereduksi Kawruh Padhuwungan menjadi pembahasan sebatas perkara "yoni" dan “isi”. Apa yang ingin saya katakan di sini adalah akan menjadi lebih bijak jika di satu sisi, kehendak ingin mengetahui dan meneliti segala hal tersebut dapat kita pertahankan, dan di sisi yang lain dapat kita lanjutkan dengan mencari kemungkinan-kemungkinan, relasi-relasi, serta kebertautan baru antara keris dengan segala ihwal kehidupan manusia.

Konservatisme versus Progresivisme

Sampai detik ini, bagi saya, “berburu” literatur keris yang sebagian telah saya sebutkan di atas, menjadi tantangan tersendiri. Tidak kalah sulit dengan mencari keris sepuh yang “tus”. Agaknya, upaya preservasi dan konservasi tidak hanya harus dilakukan terhadap keris-keris sepuh, namun juga literatur-literatur tentang keris. Karena melalui literatur-literatur tersebut, Kawruh Padhuwungan mampu melintas zaman. Kebudayaan tidak statis, ia senantiasa bergerak ke depan sejalan dengan problematika kehidupan manusia. Setiap menit di dunia ini lahir aretefak-artefak baru, kompleks ide dan gagasan-gagasan baru, dan juga aktivitas-aktivitas yang baru. Untuk itu, mampu melintas zaman saja tidak cukup, Kawruh Padhuwungan juga harus mampu bergerak ke depan, menjelajah zaman. Menurut saya, daya jelajah ini bisa ditingkatkan dengan melakukan dua upaya. Pertama, dengan memberikan kesempatan kepada mPu-mPu muda berkontribusi kepada Kawruh Padhuwungan dalam bentuk dhapur dan pamor baru, ataupun teknik baru.[11] Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk inovasi. Mungkin lomba-lomba Keris Nasional yang pernah terselenggara dapat menjadi salah satu strateginya, semisal Lomba Keris Nasional 2012, atau Keris Summit 2015 di Yogyakarta. Kita hanya perlu mengintensifkannya kembali, dan melakukan tindak lanjut dari kesemuanya itu. Kedua, Kawruh Padhuwungan hendaknya diletakkan dalam posisi terbuka, dan “ramah” terhadap ilmu pengetahuan modern. Cukup menarik ketika memperhatikan penelitian Purnawibawa, seorang arkeolog UI.[12] Dalam penelitiannya, Purnawibawa melakukan uji kekerasan terhadap 11 keris dari tangguh yang berbeda. Dengan menggunakan X-Ray Fluorscent dan Skala Mohs, ia menemukan adanya hubungan antara jumlah lipatan keris dengan tingkat kekerasan, semakin banyak lipatan, semakin keras. Dari ke-empat tangguh yang lain, keris tangguh Majapahit adalah yang paling keras, dengan jumlah 2048 lipatan, dan tingkat kekerasan sebesar 5 Skala Mohs. Hal ini tentunya sedikit membuka tabir keris tangguh Majapahit yang sering disebut-sebut sebagai keris dengan kualitas terbaik, sedangkan pembahasannya seringkali terjebak dalam narasi mitis dan spekulasi.

Tak kalah menarik pula ketika mengamati karya Wukir Suryadi dan Peter Blamey yang berjudul “The Power of Pamor Ujung Gunung” dalam sebuah proyek seni rupa kontemporer “The Instrument Builders Project”, di Yogyakarta dan Melbourne tahun 2013-2014.[13] Dalam karya itu, mereka mengetengahkan seni instalasi yang menjadikan keris, pohon teh, dan juga beberapa perangkat elektronik sebagai material utama. Dengan fitur interaktif dan bunyi, konstruksi karya tersebut dirancang sedemikian rupa, sehingga ketika keris disentuh, akan menghasilkan bunyi yang berbeda-beda di setiap permukaannya. Dalam konsepnya, mereka menghadirkan obyek-obyek kuno yang terkait dengan cara hidup orang pada masa lalu, lalu menghadirkannya kembali dengan menambahkan fungsi dan nilai baru. Saya pikir, apa yang dilakukan oleh keduanya dalam karya tersebut merupakan duplikasi teks-teks masa lalu, yang diangkat dan diapresiasi kembali, dengan jalan “mencabut” dari semangat zamannya, lalu menempatkannya kembali dalam zeitgeist masa kini. Kira-kira, inilah yang disebut sebagai pastiche, salah satu idiom estetik postmodernisme.[14] Sejauh posmodernisme dipahami sebagai penggalian kembali inspirasi-inspirasi tradisi, dan bentuk penghargaan terhadap tradisi dan spiritualitas yang dipinggirkan oleh rasionalisme, maka karya Wukir Suryadi dan Peter Blamey di atas dapat dipandang sebagai penggalian atas kemungkinan dan kebertautan baru antara keris dengan segala ihwal kehidupan manusia.[15] Hal ini nampaknya dibutuhkan untuk memecah kebuntuan dan kemandegan yang kita hadapi. Namun tentunya untuk memahami postmodernisme hendaknya kita menelusuri kembali leluhurnya melalui sejarah dan melihat terhadap apa postmodernisme bereaksi.[16]

Keris dan Kawruh Padhuwungan dalam Pemaknaan “Inter-Zeitgeist”

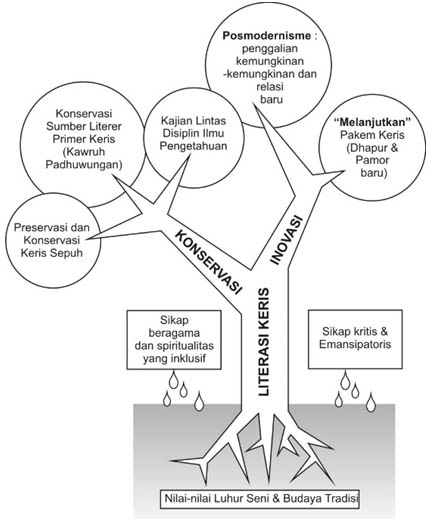

Konservasi, pemutakhiran pakem, kajian interdisiplin hingga penggalian atas tautan baru, tentu dimaksudkan sebagai upaya memampukan keris maupun Kawruh Padhuwungan untuk menjelajah zaman, dengan jalan meningkatkan kemampuan adaptasi keduanya terhadap zeitgeist masa kini. Untuk memperjelas sekaligus merangkum uraian di atas, saya mencoba menggunakan alegori pohon. Literasi keris, sejauh dipahami sebagai penggalian pengetahuan yang tiada berujung terhadap keris, maka ia harus bersifat “inter-zeitgeist”, menembus ruang dan waktu, melintas dan menjelajah. Literasi keris sebagai batang utama yang tumbuh dalam dua cabang, yakni konservasi dan inovasi. Cabang konservasi, lebih menggali bagaimana keris hidup di masa yang lalu, semisal dengan jalan melakukan konservasi dan preservasi keris sepuh dan juga sumber-sumber literer primer. Hal ini dilakukan untuk menggali nilai-nilai dan pengetahuan yang telah dihimpun oleh leluhur atau pendahulu bangsa. Untuk mengoptimalkannya, perlu adanya kajian lintas disiplin keilmuan (arkeologi, sejarah, metalurgi, kimia, dan lain sebagainya). Adapun cabang inovasi, lebih banyak membicarakan bagaimana keris hidup di masa depan, yang dapat diwujudkan dengan melanjutkan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah dihimpun oleh leluhur, dan juga menggali kemungkinan-kemungkinan, serta kebertautan baru antara keris dengan segala ihwal kehidupan manusia, dalam semangat postmodernisme. Pohon tersebut hendaknya kokoh berdiri, untuk itu akar pohon harus cukup kuat menghujam dalam, dengan perkataan lain, mengakar kuat pada nilai-nilai luhur budaya tradisi. Nilai-nilai luhur ini dapat bersumber dari kesusastraan, wayang, dan lainnya. Di samping akar yang kuat, kekokohan pohon juga ditunjang oleh nutrisi yang baik, yakni dengan senantiasa dipupuk oleh sikap kritis dan emansipatorik, serta menyiraminya dengan kesejukan sikap beragama atau spiritualitas yang inklusif. Mengakar lebih dalam, untuk menjulang lebih tinggi.

|

| Alegori Pohon Literasi Keris. Sumber : Analisis penulis. (This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.) |

Kira-kira demikian gagasan yang dapat saya sampaikan, yang dalam penulisannya disertai dengan catatan kaki sedemikian rupa. Hal ini dilakukan dengan harapan pembaca pemula seperti saya dapat tergerak untuk menggali Kawruh Padhuwungan dari beberapa sumber-sumber literer primer tersebut. Setidaknya dari beberapa buku yang telah saya sebutkan di atas.

“Ajining diri saka lathi, ajining raga saka busana, ajining bangsa saka budaya”.

*) Artikel ini merupakan finalis dari Lomba Essay Keris Nusantara, dengan tema "Literasi Keris Nusantara di Era Milenial : Pertautan antara Sains, Teknologi, Agama, Budaya, Sejarah, dan Seni", yang diselenggarakan dalam rangka Seminar Nasional Keris Nusantara oleh Pusat Studi Peradaban (PSP) Universitas Brawijaya, bulan Oktober 2018.

Keris, Keris Jawa, Keris Nusantara, Keris Indonesia, Seni Tradisional, Seni Tradisi, Budaya Indonesia, Budaya Nusantara, Senjata Tradisional, Dhapur, Dhapur Keris, Tuah Keris, Tangguh Keris, Tangguh, Mpu Keris, Empu Keris, Empu, Kriya Logam, Kriya, Seni Rupa Indonesia, Literasi Budaya, Literasi, Buku Keris

2 Komentar

Wah..keren.. Saya tertarik membaca artikel ini. Karena museum di Purworejo namanya Tosan Aji

BalasHapusOh iya bund, ada tuh di Purworejo. Saya punya impian ke sana tapi belum kesampaian sampai sekarang..hehehe.

HapusTerima kasih sudah mampir dan komen bund. Sehat selalu..